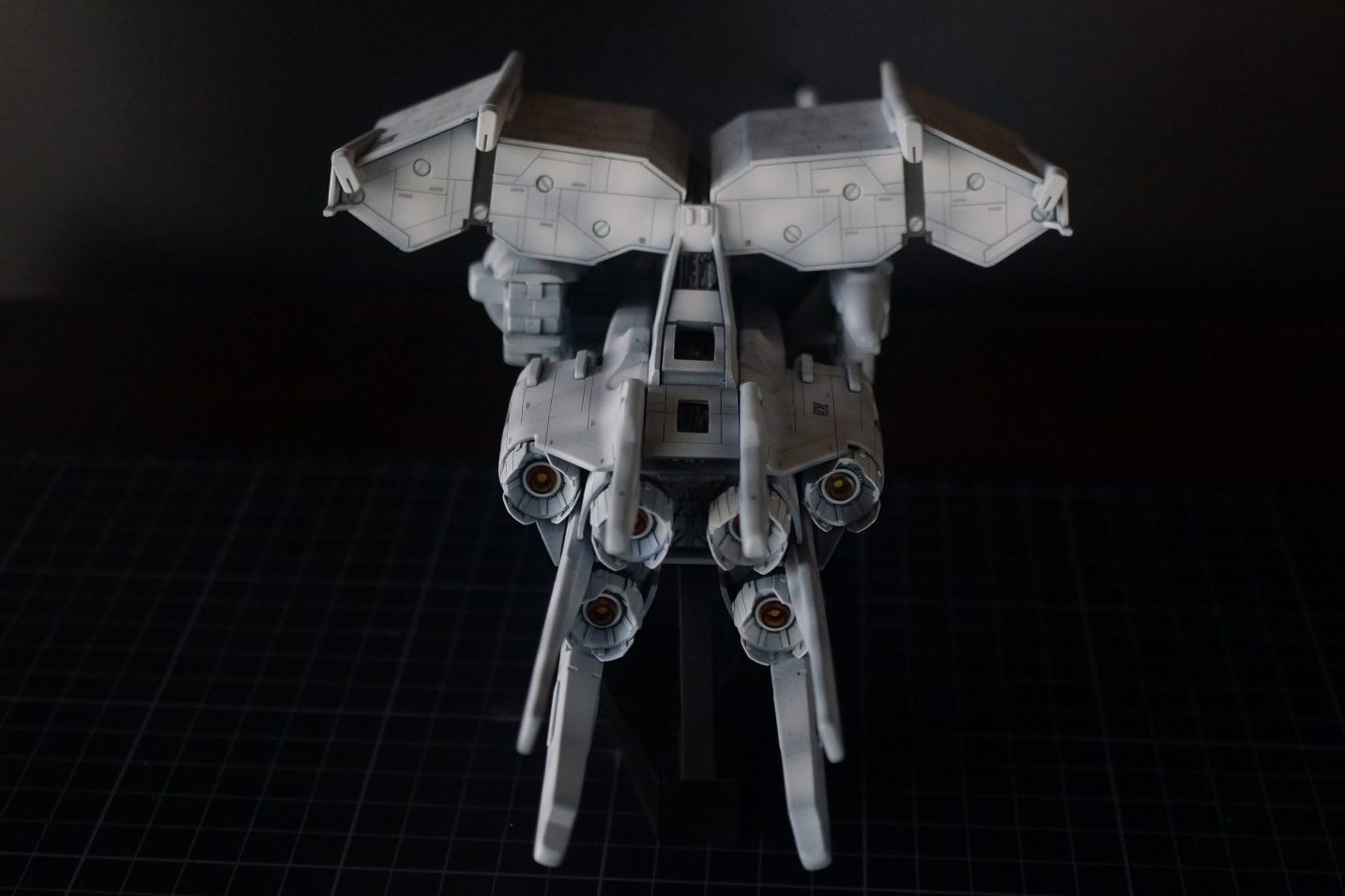

後部スラスターを電飾

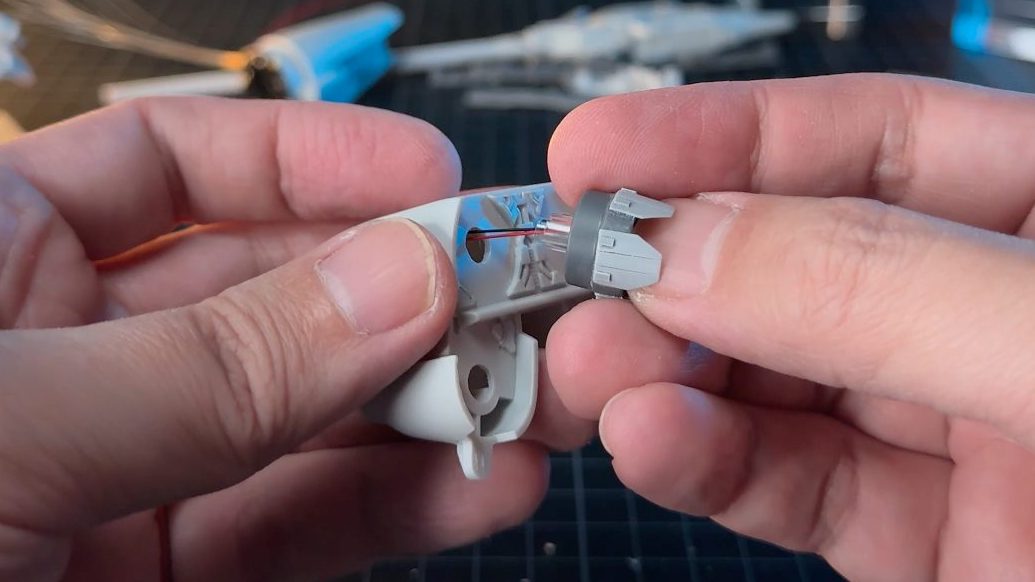

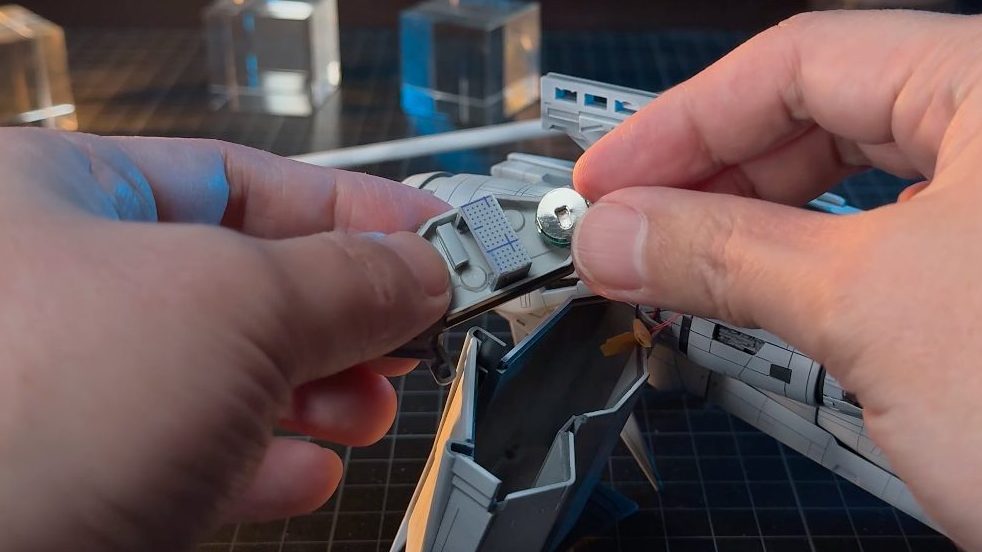

タミヤの透明プラ材5mmパイプと3mmパイプ、チップLED、ビット・トレード・ワンの磁気スイッチ付LEDモジュールを使い電飾。こちらもいつものような加工方法です。

ピンバイスで穴を開けて、

リューターで整えます。

タミヤ透明プラ材5mmパイプを突っ込みます。

プラ板でディテールアップ。

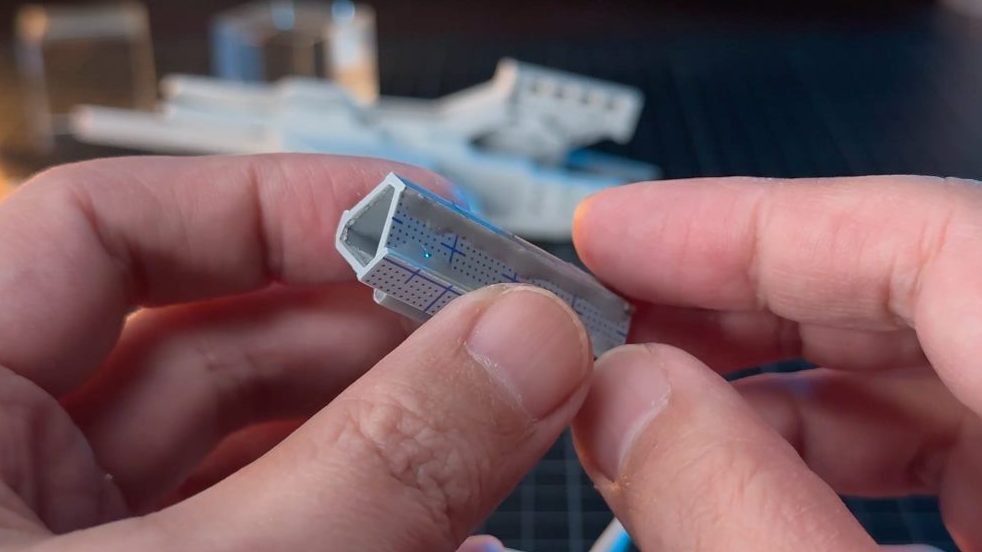

タミヤ透明プラ材3mmパイプにチップLEDをレジンで固定し、5mmパイプに挿入。

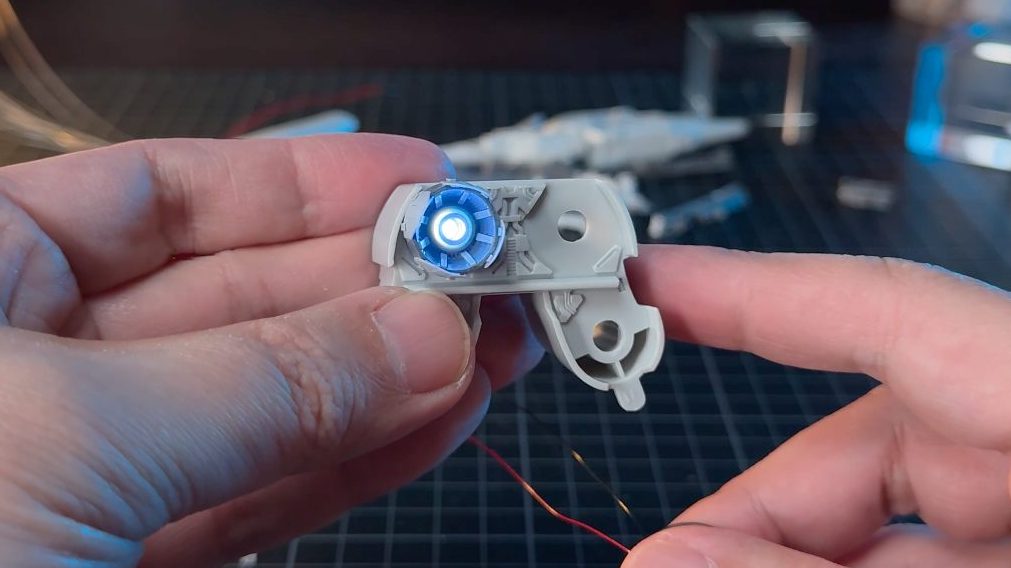

スラスターベースパーツに5mmの穴を開けてスラスターを固定。

光りました。

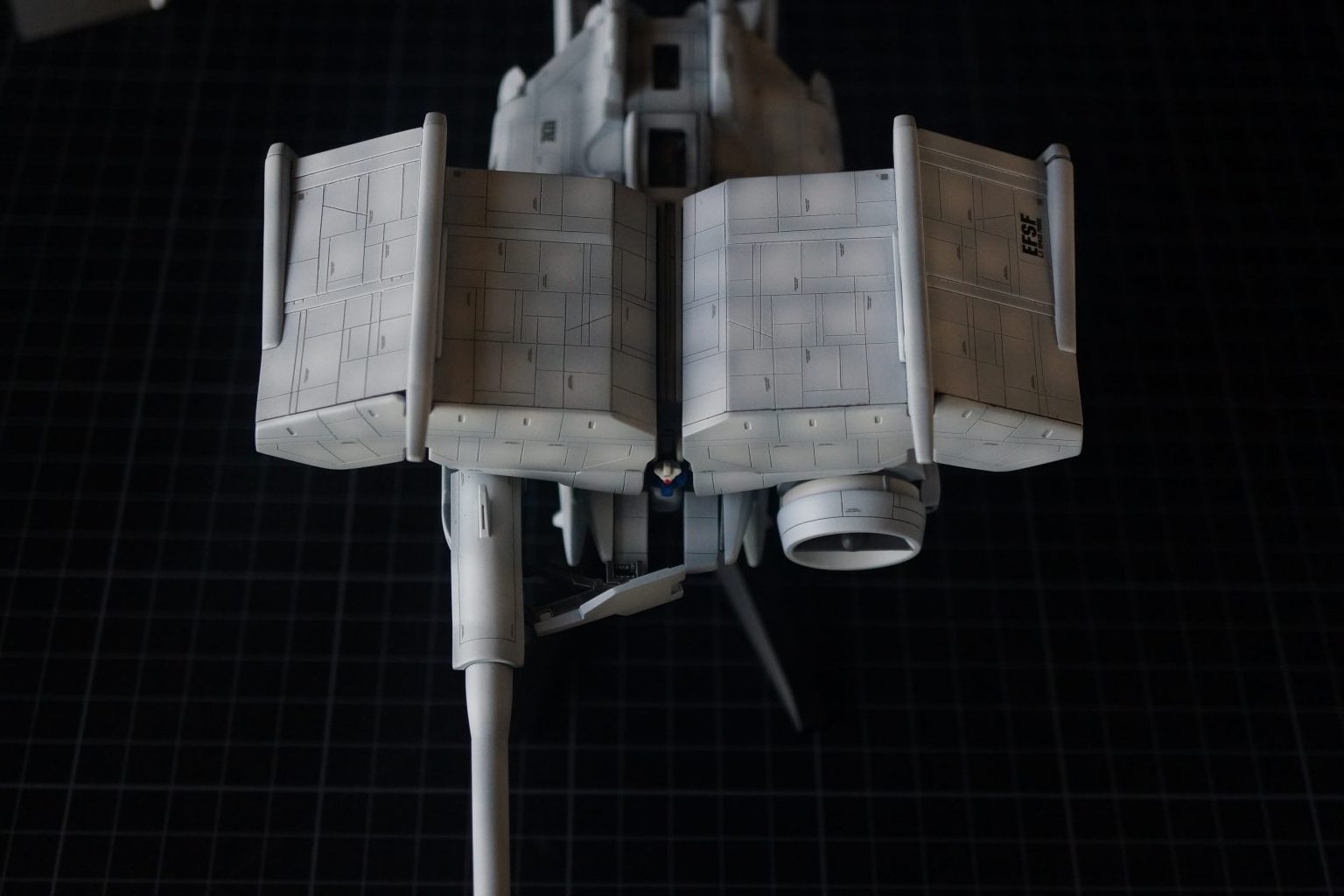

マイクロミサイルを作る

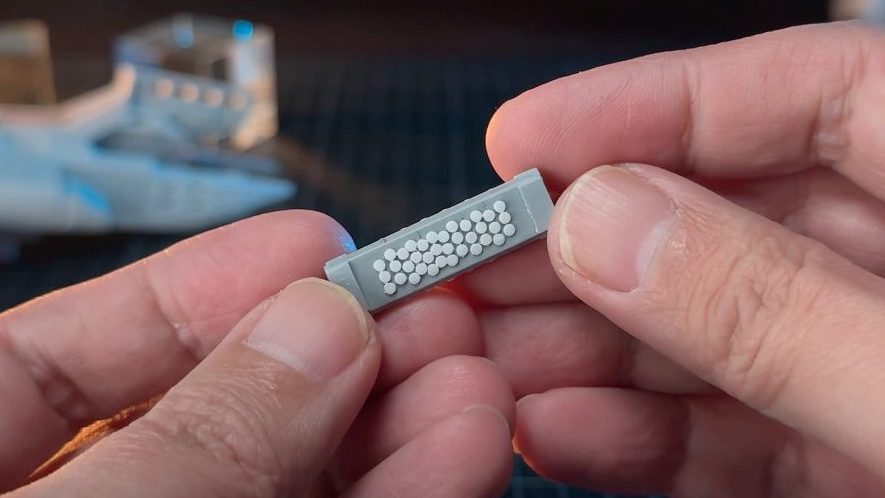

デンドロビウムの武装といえば、やはりマイクロミサイル!あんなに大量にミサイル打たれたら、流石に避けきれないでしょう。1面に36ものマイクロミサイルが搭載されていて、3面から一斉に射出されるわけですから・・・。

もちろん1/550 デンドロビウムには付属していませんので、フルスクラッチすることに。

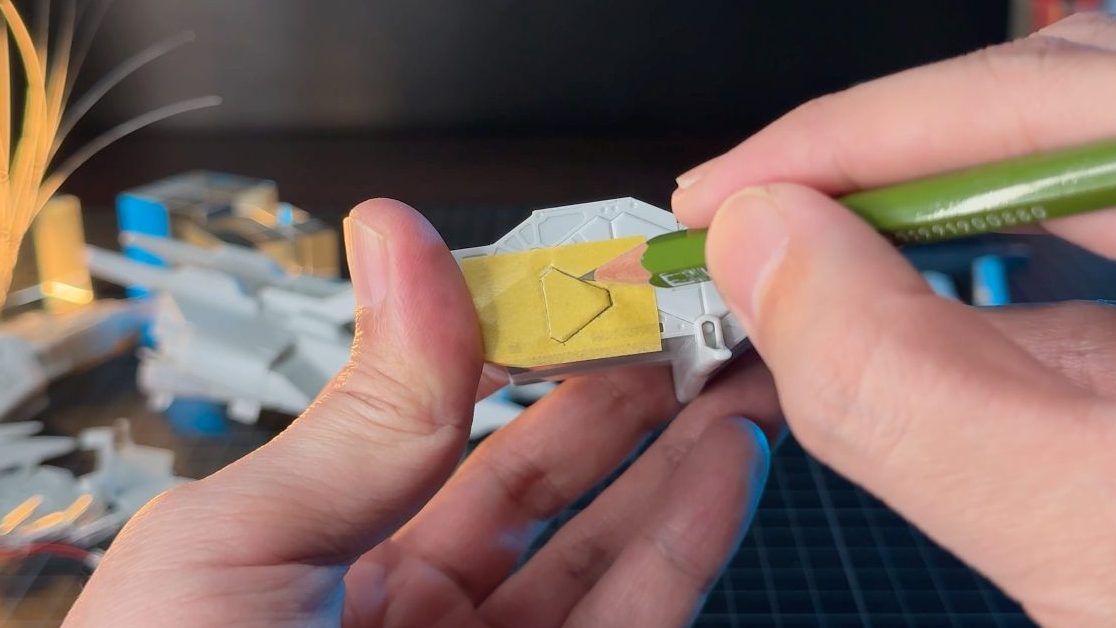

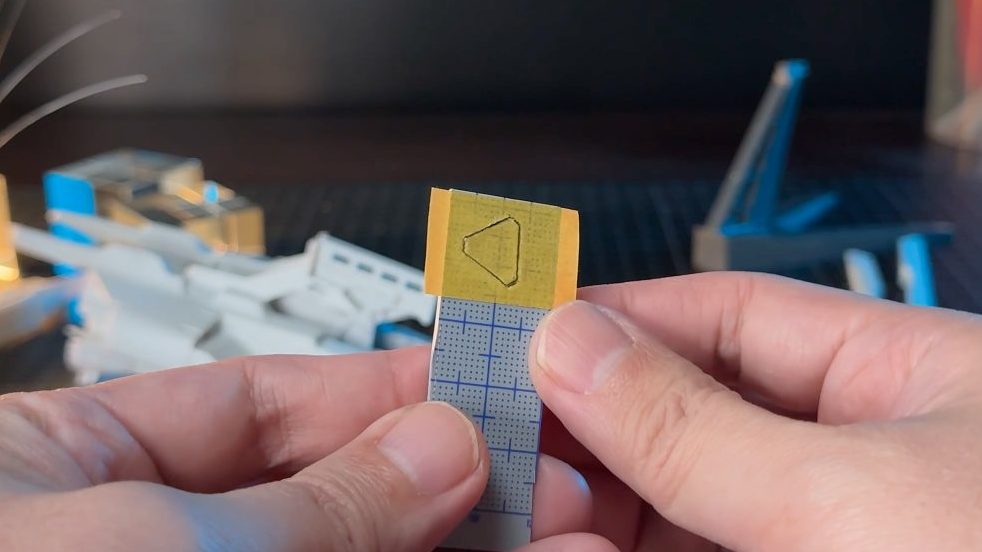

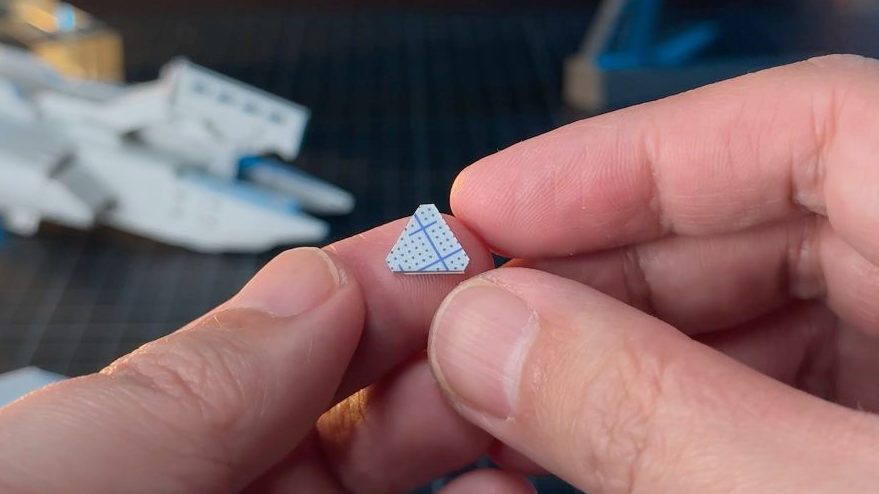

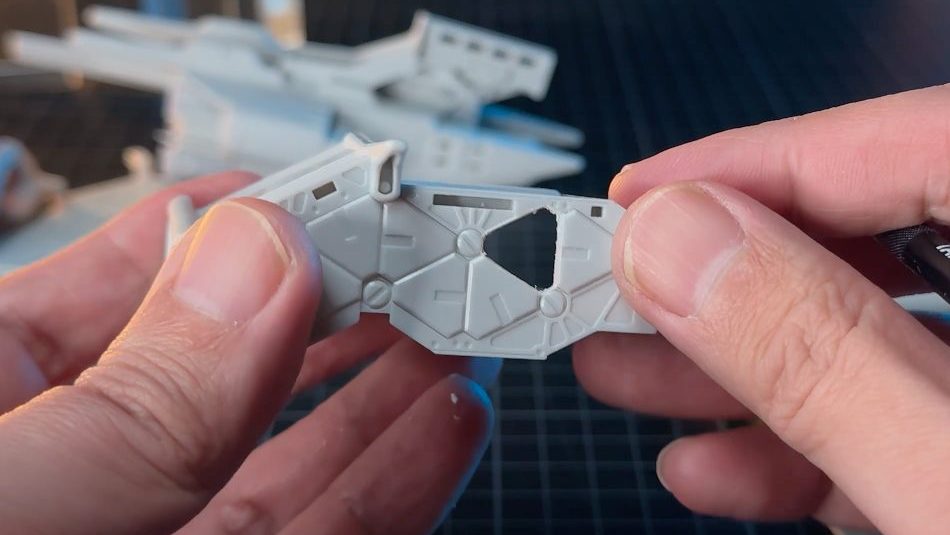

マスキングテープで型を取り、

1mmプラ板に貼り付け、

カットします。

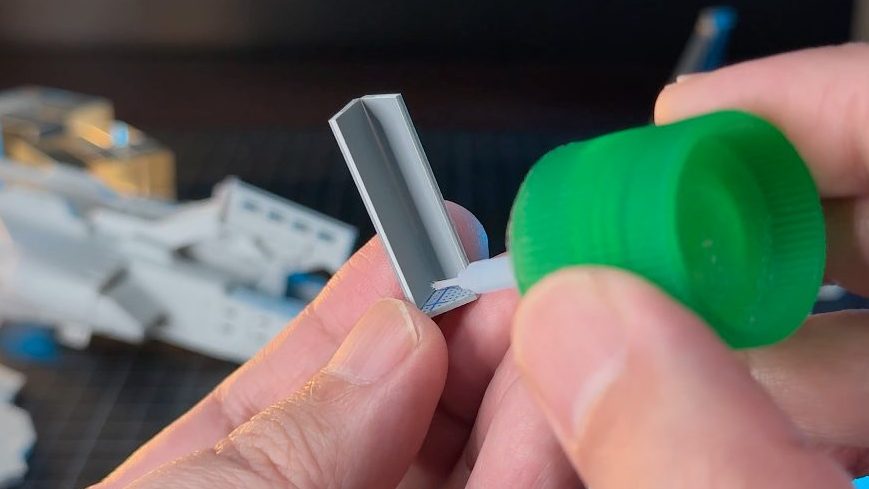

プラ板を接着。

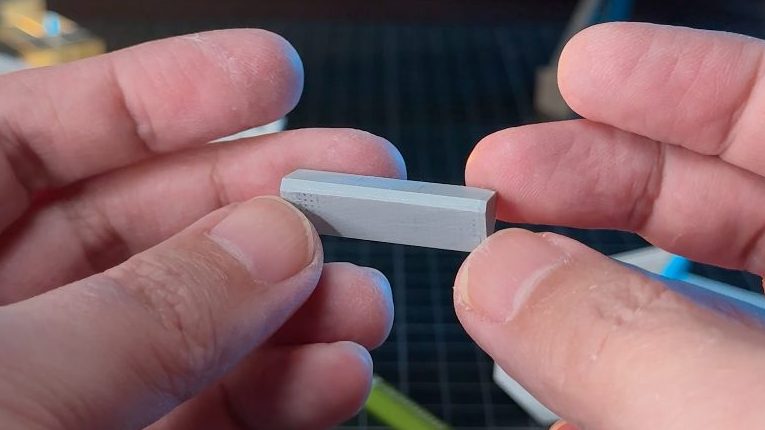

瞬間カラーパテで整えて完成。

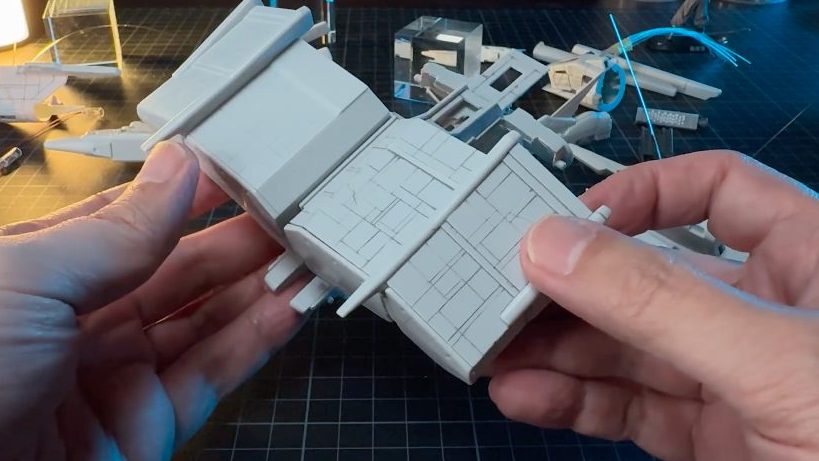

またまた、ニードルでちまちまとカット。

かなり時間かかりました。

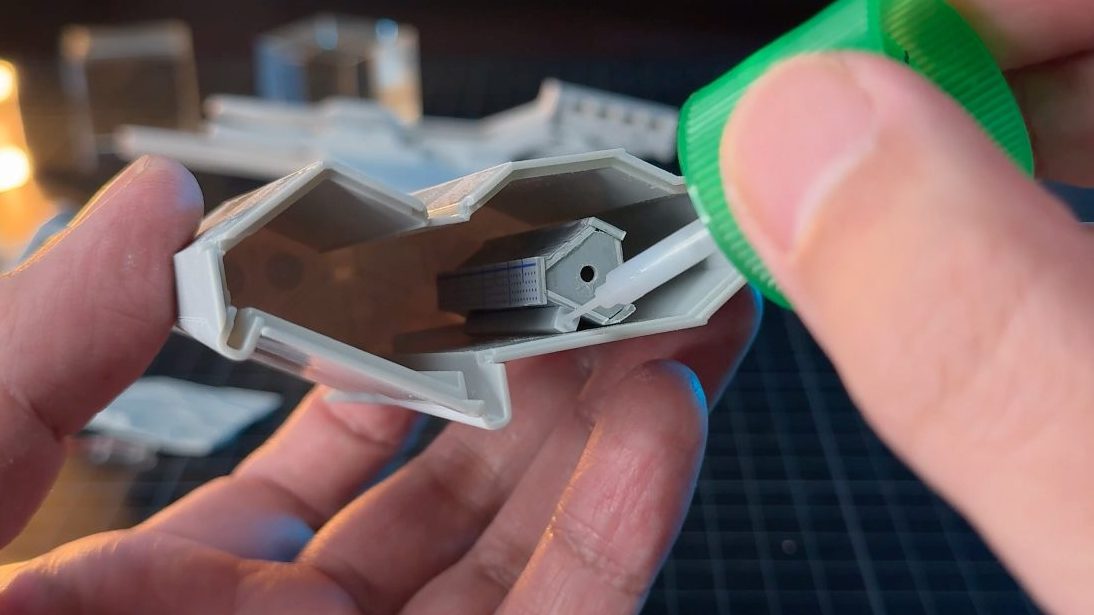

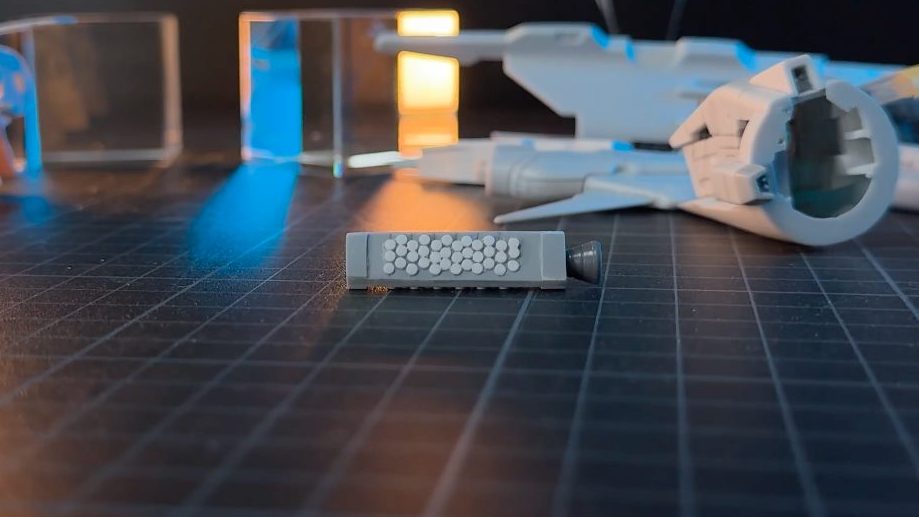

プラ板で格納部を製作。

接着し、

格納!!

3面をペーパーで0.5mmほどヤスって格納部との隙間を作ります。uxcellのABSプラスチックロッド丸棒1.5mmを1mm幅くらいにカットして、根気よく接着していきます。

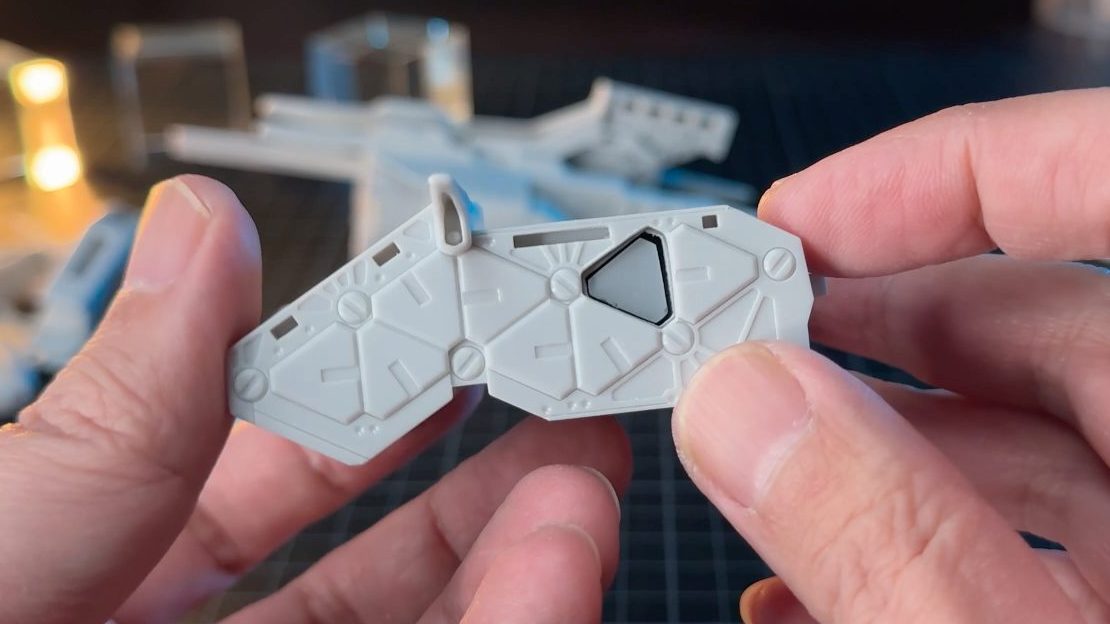

全体をペーパーでならして、

ジャンクパーツのスラスターをつけて完成。

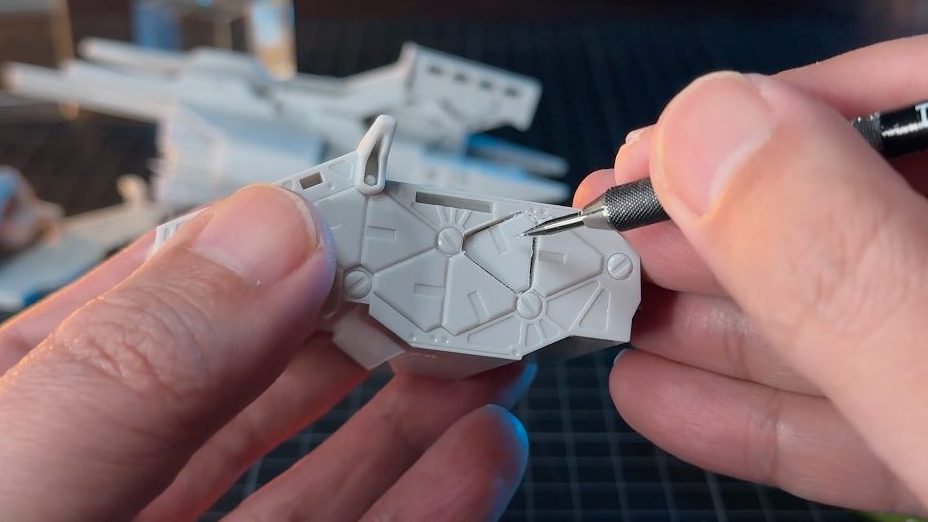

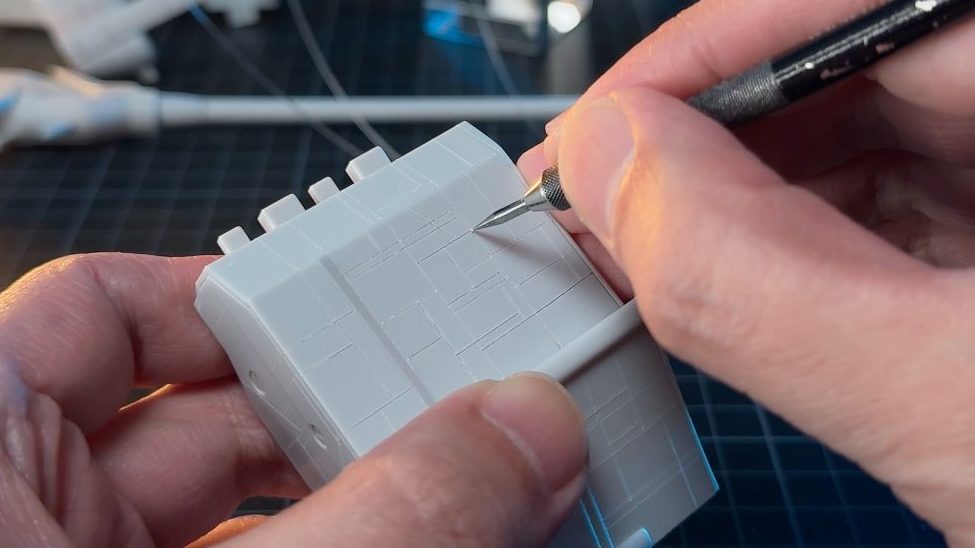

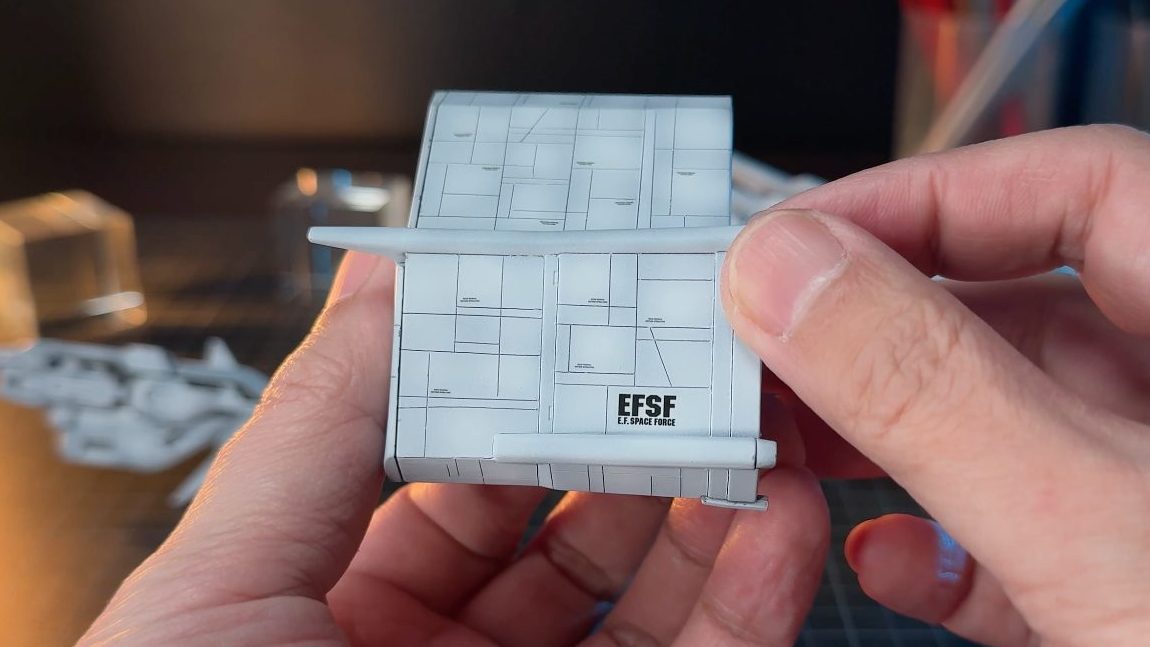

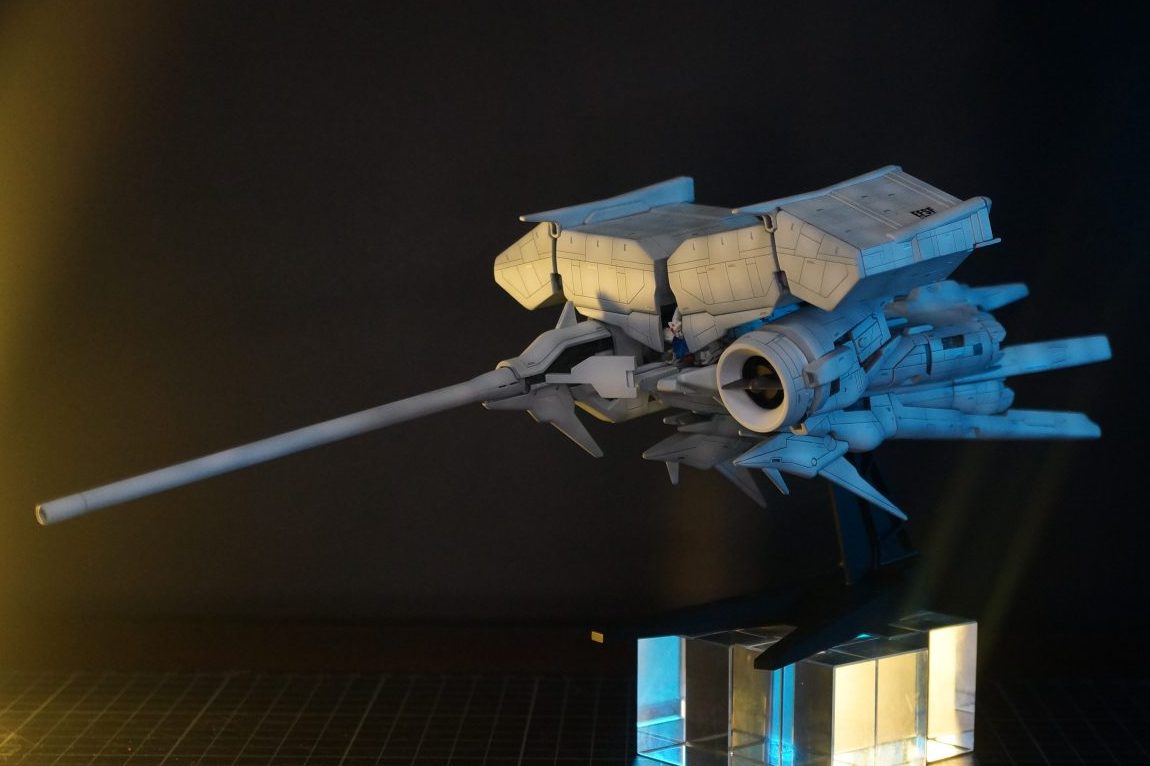

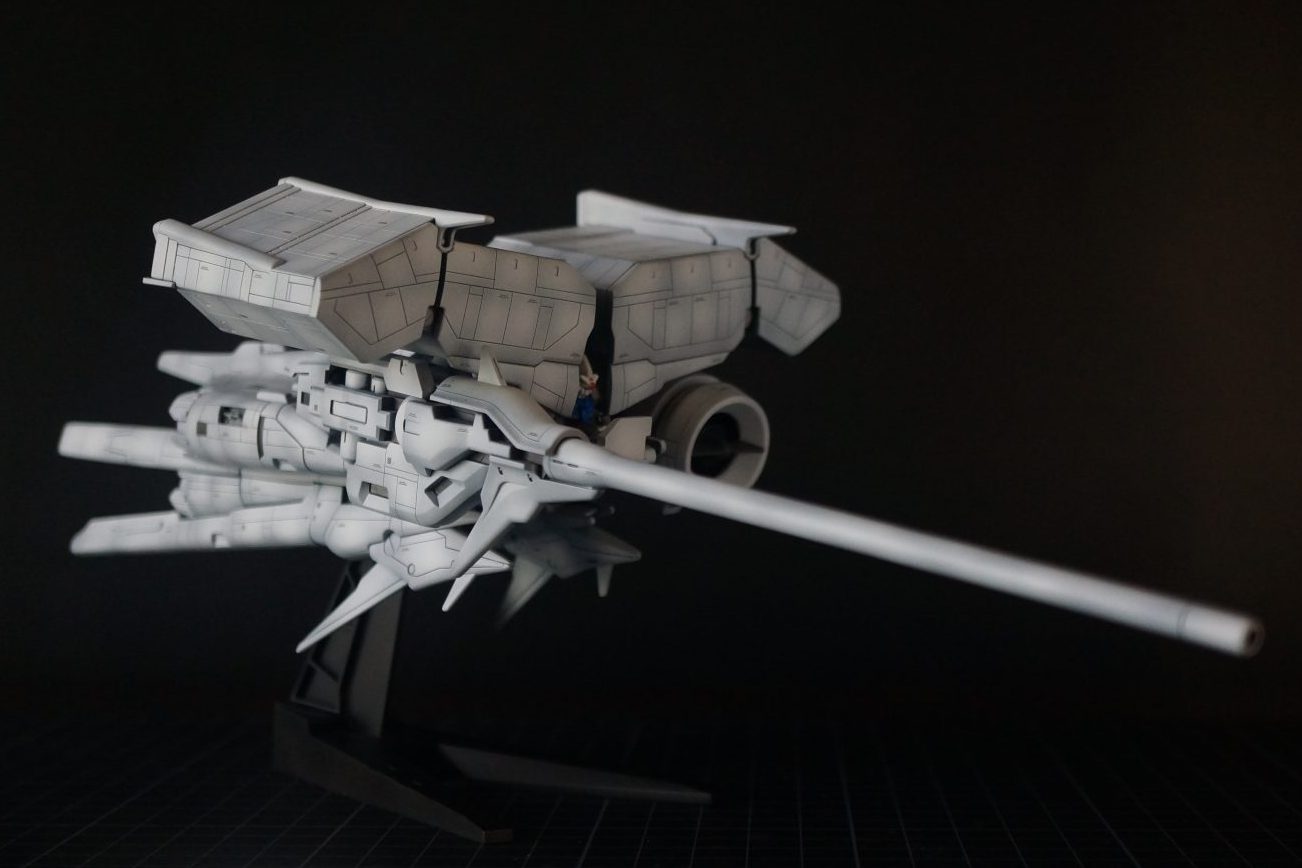

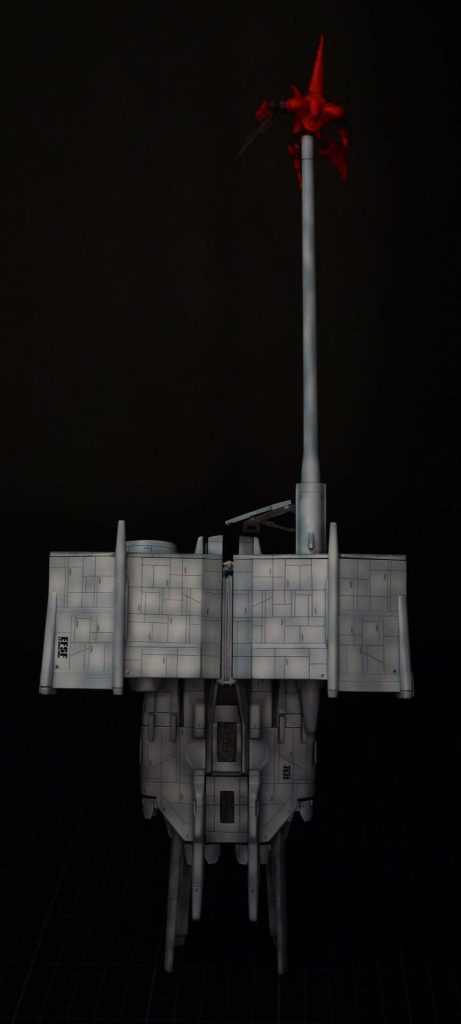

パネルライン追加

巨大感を演出するため、多めにパネルラインを追加しました。

ガイドテープや、プラ板で自作したガイドなどを使ってスジボリしました。

もっといろんな種類のパネルラインや、外装デザインを施すことができればよかったのですが、なにぶん技術がないので、直線デザインでのパネルライン追加に止まりました。

塗装&デカール

黒立ち上げというやり方を今回やってみました。あまりやらないので、かなり大変でしたし、果たしてこれが正解なのかよくわからないのですが、今後のためのいい経験になったかなと。

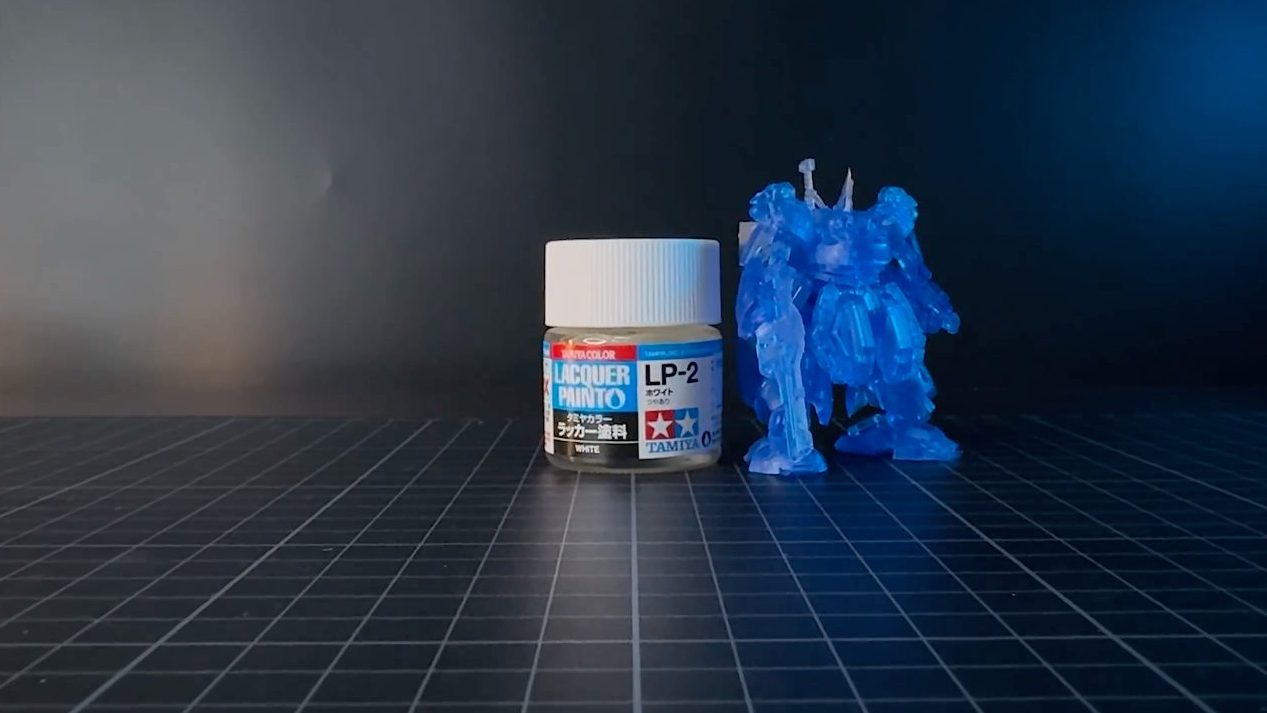

タミヤ ラッカー塗料 ブラック(LP-1)を塗装後、ホワイト(LP-2)をちまちまと塗装。

グレー部は、タミヤ エナメル塗料 ブラック(X-1)とホワイト(X-2)を調色して塗装。

ステイメンは、タミヤ エナメル塗料 フラットイエロー(XF-3)、ブルー(X-4)、フラットレッド(XF-7)をそれぞれ塗装。

ガーベラテトラはタミヤ ラッカー塗料 ブライトレッド(LP-50)をベースに、グレー部はタミヤ エナメル塗料 ブラック(X-1)とホワイト(X-2)を調色して塗装。

デカールは、ハイキューパーツ アールビー コーションデカールとバンダイ ガンダムデカールを使用。

電飾

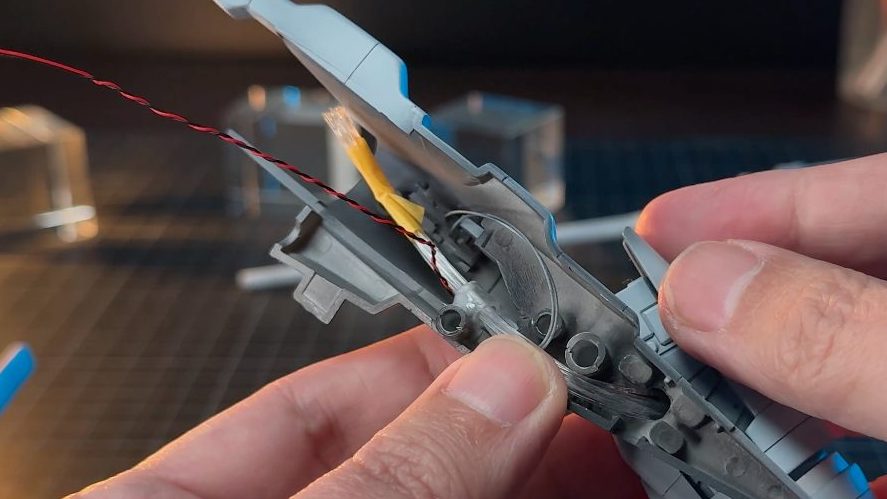

組立に支障のない部分を大胆にカットして、光ファイバーや導線の空間を確保。

光ファイバーはまとめて、2つのチップLEDを接続しアルミシートを貼ったプラパイプに突っ込みました。

導線は、まとめてコンテナまで引っ張っていき、

いつも使っている、ビット・トレード・ワンの磁気スイッチ付LEDモジュールに接続。

1/550 デンドロビウム完成!!

HG MECHANICS 1/550 デンドロビウム、完成しました!!!

このキット、ストレートに組むだけで相当かっこいいのですが、少しパネルラインと塗装を加えてやるとさらにカッコ良くなりました。

しかし、巨大なメカだけに、なんとかしてこの小さいモデルを巨大に見せることができないかと色々考えてやってみましたが、まだまだ道半ばという感じですね。

現在、0083のプラモでアルビオンを持っているのですが、こちらも同じくらいの大きさのプラモ。スケールは1/1700なので、さらに巨大感を出したいわけで。今回のデンドロビウムよりも巨大感を出す方法を考えないといけませんね〜。

ま〜とりあえず、マイクロミサイルや、フィールド・ジェネレーターの展開などやりたいことは大体できたので、今回も楽しく製作できました〜。

niship channelはこちら↓